お知らせ・トピックス

【令和7年6月定例会議】一般質問の成果報告

令和7年6月11日に、以下6項目について一般質問を行いました。

(録画配信はこちら、配布資料はこちら)

※項目名をクリックすると詳細をご覧いただけます。

1.インクルーシブ公園の整備について

インクルーシブ公園に向けた筑波北部公園再整備事業について、『令和7年度当初予算(案)主な事業概要』のNo.20には、「筑波北部公園をインクルーシブ公園に再整備するため、公園利用者等にワークショップ等を行いながら設計を進める。」と記載されています。

この点に関連して、令和6年3月定例会の一般質問において、ワークショップを開催する際には、つくば特別支援学校や障がい児通所支援事業所等で案内チラシを配布してもらうなどして障がい児の保護者の方々に周知すること、及びワークショップに参加できない方のためにオンラインで気軽に意見を投稿できるようなアンケートフォームを作成することを提案したところ、「より多くの御意見を集めるため、御提案いただきましたチラシ配布、ワークショップに参加できない方に対する意見集約のオンラインフォームの作成も含め、様々な方法を検討していきたいと考えています。」との答弁を得ました。

以上を踏まえ、当該ワークショップについて次の点を伺います。

Q)実施予定時期、場所、対象者及び内容は?

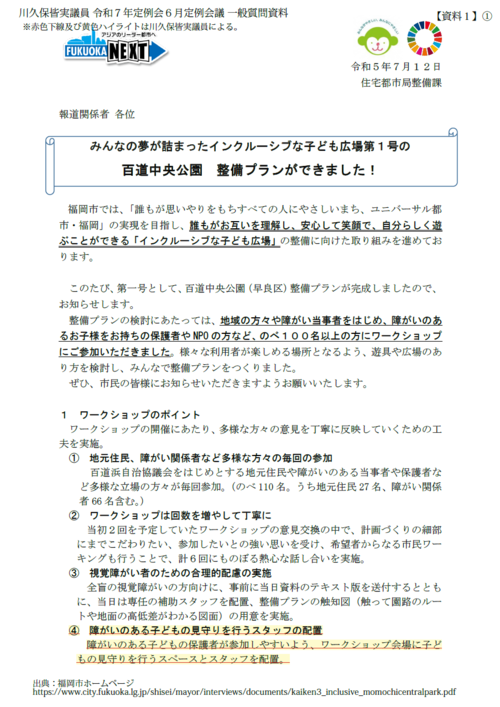

【資料1】右上の通し番号①②をご覧ください。

こちらは、令和5年7月12日付けで福岡市住宅都市局整備課が発行した「みんなの夢が詰まったインクルーシブな子ども広場第1号の百道中央公園 整備プランができました!」というタイトルの文書です。

福岡市は百道中央公園内にインクルーシブな子ども広場を整備するにあたり、ワークショップを開催しましたが、その際、資料の赤色の下線部にあるとおり、障がいのある子どもの見守りを行うスタッフの配置も行ったとのことです。

実際の見守りの様子については、資料2ページ目に写真が掲載されています。

Q)インクルーシブ公園の整備にあたり、つくば市で開催予定のワークショップにおきましても、障がいのある子の保護者が参加しやすくなるよう、子どもの見守りを行うスタッフも配置すべきではないかと考えますが、市のお考えはいかがでしょうか?

Q)ワークショップの対象者への周知方法は?

Q)ワークショップに参加できない方からの意見集約方法は?

Q)市のホームページ、つくスマ、SNS、市広報紙、チラシ等によりワークショップの周知を行うとのことですが、これらの媒体を通じてアンケートの案内も併せて周知される、という理解でよろしいでしょうか?

次に、アンケートフォームへのアクセスを容易にするための方法についてお伺いします。

Q)市のホームページ、つくスマおよびSNSにはアンケートフォームのURLを、市広報紙およびチラシ等の紙媒体にはQRコードを掲載される、という理解でよろしいでしょうか?

2.市営公園等における手持ち花火の使用について

令和6年9月定例会議の一般質問において、小学生を子育て中の市民の方から「夏に子どもと一緒に手持ち花火を楽しみたいけれど、家の近所で花火をできる場所がない」というお声が寄せられたこと、及び東京都内では、地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、期間や時間帯を限定し、一部の公園等での花火の利用を認める動きが広がっていることを踏まえ、つくば市でも、市営公園等において、期間、時間帯、場所や利用時の注意事項など、ルールを明確にした上で、手持ち花火の使用を認めることを提案したところ、令和7年の夏に向けて検討していく旨の答弁を得ました。

Q)そこで、当該検討の進捗状況を伺います。

Q)「7月から市内の公園で実施できるよう」準備をしているとのことですが、「本年7月から」という理解で間違いないでしょうか?

Q)それでは、具体的に、市内のどこの公園で手持ち花火を使用できるようになる予定か教えて下さい。

Q)念の為確認ですが、つくば市が管理するすべての公園のうち、洞峰公園及び緑地以外において手持ち花火を使用できるようになるという理解でよろしいでしょうか?

Q)次に、公園で手持ち花火を使用する際の、条件及び注意事項について、具体的に教えてください。

Q)「人数は、一組当たり18歳以上の成人を含む10名程度」とのことですが、それは10名程度以内、すなわち親子2人などでも実施可能という理解でよろしいでしょうか?

Q)いまご答弁いただいた、手持ち花火の使用条件及び注意事項について、どのように周知を行う予定かを教えてください。

Q)公園内に掲示板を設置する予定とのことですが、手持ち花火の使用を認めるすべての公園に設置いただけるという理解でよろしいでしょうか?

Q)市営公園内にすでに設置されている掲示板には、例えば「火の使用はできません」といった表記があり、手持ち花火の使用を認めることと矛盾する内容となっています。この点については、どのように対応される予定でしょうか?

Q)既設の掲示板の表記を修正いただくタイミングは、手持ち花火についての掲示板を設置するタイミングと同じという理解でよろしいでしょうか?

Q)念の為確認ですが、手持ち花火についての掲示板を順次設置していくのと同じタイミングで、既設の掲示板の表記も順次修正いただけるという理解でよろしいでしょうか?

3.中央公園リニューアルについて

令和7年5月19日、つくば市都市計画部学園地区市街地振興課から『つくば中央公園リニューアル基本計画(案)』が公表され、それに併せて特に要望が多かったカフェ設置と遊具・屋内遊び場の設置に関する市の考え方についてまとめた『カフェ設置、遊具・屋内遊び場の設置に関する考え方について』という文書も公表されました。

なお、令和5年度市民アンケートでは、「中央公園について課題だと思うところがあれば教えてください。」という質問に対して、「子どもが楽しめるものが少ない」という回答を選択した方が最も多く、また、令和7年1月から2月にかけて実施された意見募集においても、遊具の設置を希望する意見が複数寄せられています。

以上を踏まえ、中央公園リニューアルについて次の点を伺います。

遊具の設置について

Q)『カフェ設置、遊具・屋内遊び場の設置に関する考え方について』には、「今回のリニューアルでは大型遊具は設置せず」と記載されているが、大型ではない遊具の設置は検討しているか?

例えば、中央公園の西側には木立のエリアがありますが、イベント時以外にはあまり活用されていないように見受けられます。

現状の木立の自然環境を活かしながら、その中で子どもたちが遊びやすくなるような仕掛けがあると、中央公園の魅力がさらに高まるのではないかと考えます。

この点につきましては、ぜひ意見募集やオープンハウスで集まったご意見もふまえてご検討いただくことを要望いたします。

屋内遊び場の設置について

Q)『カフェ設置、遊具・屋内遊び場の設置に関する考え方について』には、「屋内遊び場については、つくば駅周辺に求められている施設であると認識していますが、規模や利便性を考慮し、中央公園内だけでなく、市全体で最適な設置場所や誘導手法を検討します。」と記載されているが、どの部署が主体となってどのようなスケジュールで検討を行うのか?

Q)市長公約事業のロードマップにある「全天候型のこどもの遊び場の整備」の場所や規模、内容が具体的化するのはいつ頃になる予定でしょうか?

Q)これまでのご答弁を踏まえると、令和9年度の基本計画策定により「全天候型のこどもの遊び場の整備」の場所や規模、内容が具体的化しましたら、それらを考慮して学園地区市街地振興課がつくば駅周辺に別途屋内遊び場を作る必要があるか否かを検討するという理解でよろしいでしょうか?

防災に関する取組について

Q)令和7年1月から2月にかけて実施された意見募集において寄せられた意見のうち、防災に関する取組についての検討状況は?

在宅避難についてですが、現時点で公表されている最新の市民意識調査(令和5年度のもの)では、防災対策として「防災用品や食料・水の備蓄」を実践していると回答した方の割合が68.5%という結果でした。

つまり回答者の約3割の方は在宅避難のための備蓄を実践できていないということになります。

さらに、在宅避難のための備蓄は、最低でも3日分は必要とされているところ、この市民意識調査では、備蓄の量について特に指定をしていないため、3日分の食料や水を備蓄できていない方の割合は3割よりもさらに多くなるのではないかと考えられます。

中央公園の周辺には、大型マンションが数多く立ち並び、人口が密集しております。

そのようなエリアにおいて、災害時には在宅避難が多くなるという想定なのであれば、在宅避難に必要な家庭での備蓄の不足を補えるような機能を中央公園に導入することが重要であると考えます。

事前に公園・施設課に確認したところ、中央公園には、噴水用に井戸水を汲み上げる機能が既に導入されているものの、災害時に停電が発生した場合には、その機能を利用できないとのことでした。

Q)そこで、たとえ停電時であっても井戸水を汲み上げ、生活用水として配布できるよう機能を改修するなど、中央公園における防災機能の強化について、危機管理課や公園・施設課とも改めてご協議のうえ、ご検討頂く必要があると考えますが、市の見解はいかがでしょうか?

Q)協議・検討いただけるとのことですが、その具体的なスケジュールについて教えて下さい。

水遊び場への日よけの設置について

Q)令和7年1月から2月にかけて実施された意見募集において寄せられた意見のうち、徒渉池(水遊び場)への日よけの設置についての検討状況は?

Q)「簡易的な日よけの設置については検討」いただけるとのことですが、その具体的な検討スケジュールを教えて下さい。

4.救急について

つくば市救急隊不搬送事案検証委員会が作成した令和7年3月26日付けの「検証結果報告書」には、

「救命士が、脈拍数、体温、血圧、SpO2の測定をしていない点については、より正確な観察を行うとの観点からすれば測定されることが望ましい。」

「死亡している傷病者以外にも不搬送の対応を行っていた実態を継続するのであれば、救急隊の円滑な活動のために「つくば・常総地区メディカルコントロール協議会が策定するプロトコル」の整備に向けてメディカルコントロール協議会に働きかけることをつくば市消防本部において検討することが望ましいと考える。」

という旨の記載があります。

以上を踏まえ伺います。

救命士が、脈拍数、体温、血圧及びSpO2の測定を行うことについて

Q)救命士が、脈拍数、体温、血圧及びSpO2の測定を行うことについての市の対応状況は?

Q)そのような観察を行うという運用をしっかりと継続していくためには、今後も定期的に全職員に対して意識付けを行う必要があると考えますが、そのための教育研修の実施について、市の方針を教えていただけますでしょうか?

Q)今ご答弁いただいた研修は、救急現場に出動する全ての職員が少なくとも年1回は受講することになるのでしょうか?

不搬送に関するプロトコルの整備に向けてつくば・常総地区メディカルコントロール協議会に働きかけることについて

Q)不搬送に関するプロトコルの整備に向けてつくば・常総地区メディカルコントロール協議会に働きかけることについての市の対応状況は?

5.選挙について

親子連れ投票について

令和6年10月に行われたつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」と申しますが、そちら)の期日前投票所において、私が当時5歳と7歳の息子達を連れて入ろうとしたところ、投票立会人と思われる方から「お子様の入場はご遠慮ください。」と言われる事態が発生しました。

18歳未満の子連れでの投票は、公職選挙法第58条第2項により認められた行為であるのみならず、総務省は、親子連れ投票が主権者教育につながるものであるとして、啓発チラシを通じて推奨しています。

そのような親子連れ投票を制限するという事態が、今後つくば市で二度と発生することがないよう、令和6年12月定例会議に引き続き、本定例会議でも質問をさせていただきます。

令和6年12月定例会議の一般質問において、つくば市として積極的に親子連れ投票を推進するため、啓発チラシやポスターを作成し、公立保育所・幼稚園・小中学校・義務教育学校等においてチラシを配布又は配信したり、市内各所にポスターを掲示したりすることを提案したところ、選挙管理委員会へその有効性と先進事例を示し、導入についての協議を令和6年度内に行う旨の答弁を得ました。

Q)そこで、当該協議の結果を伺います。

選挙事務に従事する職員の時間外勤務時間の削減について

令和6年12月定例会議の一般質問において、本件選挙の事務に従事した職員のうち、管理職の方で最大月181.3時間、非管理職の方で最大月245.9時間の時間外勤務が発生していたとの答弁を受け、今後の対策について質問したところ、業務フローのマニュアル化及び問合せがあった事項についてのQ&Aの整理を令和6年度中に実施する旨の答弁を得ました。

そこで、当該対策の実施状況を伺います。

Q)そのほかに、本年7月に予定されている参議院議員通常選挙に向けて、今年度からの新たな対策がありましたら教えて下さい。

6.市職員の働き方改革について

Q)以下質問いたします。

(1) 時間外勤務時間が月80時間超又は月100時間超となった職員の延べ人数の年度ごとの推移

(2) 時間外勤務時間が月80時間超となった職員に対して実施した産業医面談において、就業制限又は要休業の指導が行われた延べ件数の年度ごとの推移

(3) 過重労働による健康障害を防ぐために実施した具体的な対策

なお、質問の対象期間は令和3年度から令和6年度までとし、管理職及び非管理職それぞれについて御答弁ください。

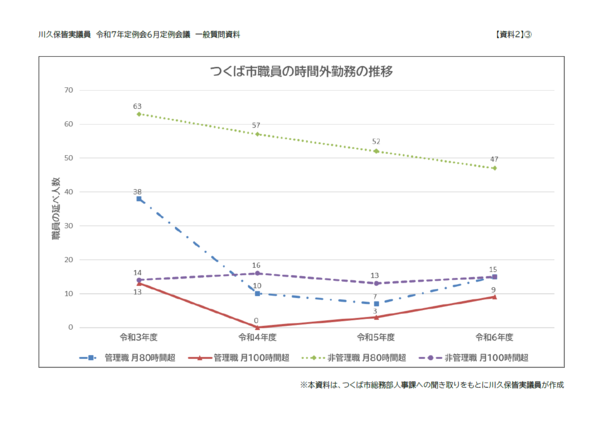

【資料2】右上の通し番号③をご覧ください。

こちらは、質問事項6(1)の各数値について、当方で事前に人事課に確認し、視覚的に分かりやすいようにグラフにまとめたものであり、これらの数値は先程のご答弁内容とも合致しております。

このグラフのうち、赤色の折れ線は管理職で時間外勤務が月100時間超となった職員の延べ人数を表しています。

この数値は、令和4年度に0人となっていますが、令和5年度は3人、令和6年度は9人と増加傾向にあります。

次に、紫色の折れ線は非管理職で時間外勤務が月100時間超となった職員の延べ人数を表しております。

この数値は、令和3年度から令和6年度にかけて、14人、16人、13人、15人と、ほぼ横ばいの状況となっています。

私は、令和3年3月以来、毎月市の担当課とのミーティングを実施し、前月の市職員の時間外勤務の時間数、原因及び改善策の確認を行ってまいりました。

このようなミーティングを重ねる中で、つくば市が職員の時間外勤務時間の削減のために力を尽くしていらっしゃることはとてもよく理解しております。

しかしながら、先ほど資料のグラフでご覧いただきましたとおり、月100時間超という、いわゆる過労死ラインを超える時間外勤務の発生数が減少傾向とはなっておりません。

令和6年3月定例会の一般質問において、市職員の時間外勤務時間の削減目標について質問を行ったところ、総務部長より、「令和6年度においては月100時間を超過する時間外勤務者ゼロを目標に掲げていきます。」とのご答弁がありました。

Q)そこで質問ですが、時間外勤務時間が、月100時間を超える職員数ゼロを目指すという市のお考えに変わりはないかを教えて下さい。

Q)五十嵐市長に質問ですが、時間外勤務時間が月100時間を超える職員数ゼロを目指しているにもかかわらず、前述のとおり、その数は減少傾向にないという課題を受け、この現状を打開するために特別職が今後どのように関与していくべきとお考えかを教えていただけますでしょうか?

次に、過重労働による職員の健康障害を防ぐための対策についてです。

先程ご答弁によりますと、これまでも様々な対策を実施されてきたにもかかわらず、産業医による面接指導の結果、就業制限が出されるケースが令和5年度および令和6年度においても複数発生しているということがわかりました。

Q)さらなる対策が必要かと思いますが、過重労働による職員の健康障害を防ぐために、今年度から新たに始めた取組があれば教えて下さい。

Q)今年度から所属部長も含めた協議や連携体制を構築するとのことですが、この取組に関与することとなる部長級職員にどのような役割を果たすことを期待されているか、五十嵐市長にお伺いします。

Q)それでは、仮に所属部長も含めた協議や連携体制だけでは状況が改善しない場合に、特別職はどのように関与していくべきとお考えかを教えて下さい。